損切りはどうやって決めたらいいの?

損切りのタイミングにはいろいろな方法があります。

損切りのやり方によっては合うものと合わないものが人によっては違うでしょう。

ですから、これから紹介する方法を参考にして自分に合っているであろうやり方を見つけてみてください。

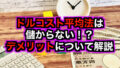

パーセント比率で決めて損切りする

初心者の人でも分かりやすい損切り方法の1つにパーセント比率で合わせるやり方があります。

例えば、エントリーした場所から-1%に損切りラインを設定して合わせます。

1000円の株価で買ったのであれば-1%の990円に合わせますから非常に明確にできるメリットがあります。

一方でデメリットもあります。

ボラティリティの変化を捉えた対策をすることで非常に有利な方法ではあります。

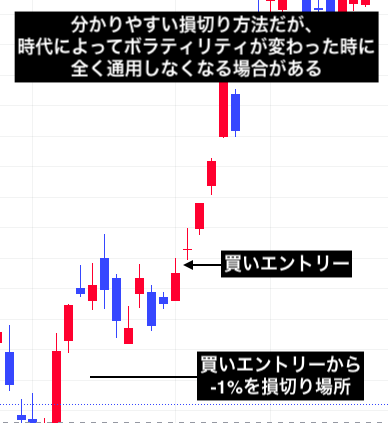

直近安値で損切りする

ほとんどの人がこの方法を採用しているであろう損切り場所の目安として直近安値があります。

この方法はおすすめです。

というのも、先ほど紹介したパーセント比率の損切りでは、銘柄のボラティリティが時代によって変わりやすいので全く通用しなくなる可能性が直近安値のやり方よりも高いです。

初心者の方には話が少し難しいかもしれませんが、直近安値というのはローソク足やインジケーターによってその時のボラティリティの幅に合わせたやり方になっていると思います。

例えば、損失額を1万円と決めた場合に直近安値の損切り場所でだいたい1万円になるように設定するわけです。

直近安値では損切りされやすい場合もありますから、あと一段階下の直近安値場所を損切りラインとして設定することも良い方法ですので検証してみてください。

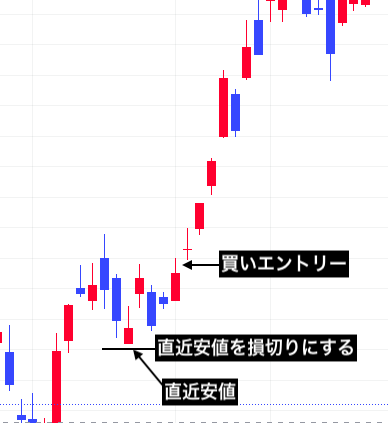

時間で損切りする

例えばですが、エントリーした日から数えて3日目の終値で損切りする時間を使った方法があります。

時間での損切りのデメリットとしては損失額が決められていないところにあります。

仮に3日目の終値を損切りするタイミングとした場合に、それまでに大きく下落してしまうと大損する可能性があります。

ですから、大損しない対策方法として1回の最大損失額を決めておくといいでしょう。

仮に最大損失額を1万円として場合に、3日目の終値までに損失額が1万円になったら優先的に損切りを行うのです。

そうした制限をかけた方がコツコツドカンになりにくく良い収支結果になりやすいと思います。

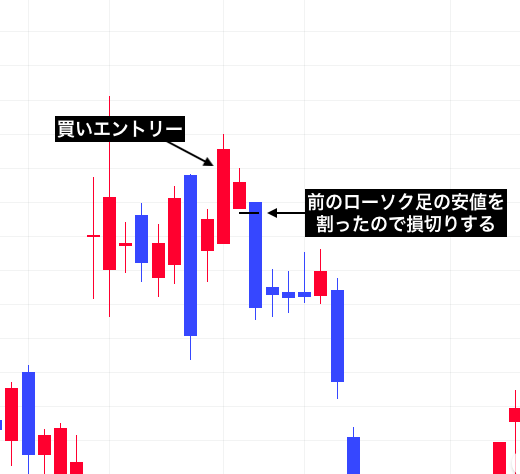

前回ローソク足の安値を割ったら損切り

下落の転換となるであろう指標の目安として、前のローソク足の安値を割ったら損切りをする方法があります。

これも時間の損切りと同様にそのまま使うと損失額が決まっていないやり方になっています。

ですから、最大損失額を決めて優先的に損失額に到達すると損切りするようなやり方で行う手法を使った方がいいです。

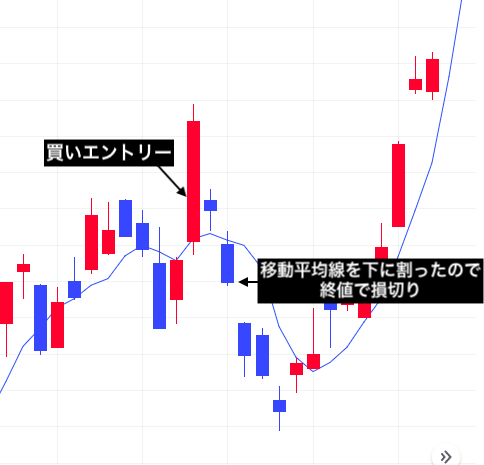

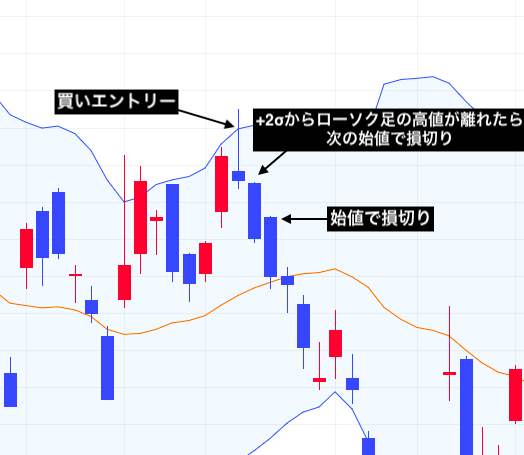

インジケーターの特定条件で損切りする

インジケーターを使ってある特定の条件を満たしたときに損切りをする方法があります。

移動平均線を使って例にしますと、ローソク足の終値が移動平均線を下に割って確定した時に損切りする方法になります。

別のやり方ではボリンジャーバンドで+2σからローソク足の高値が離れたら次の始値で決済させる方法もあります。

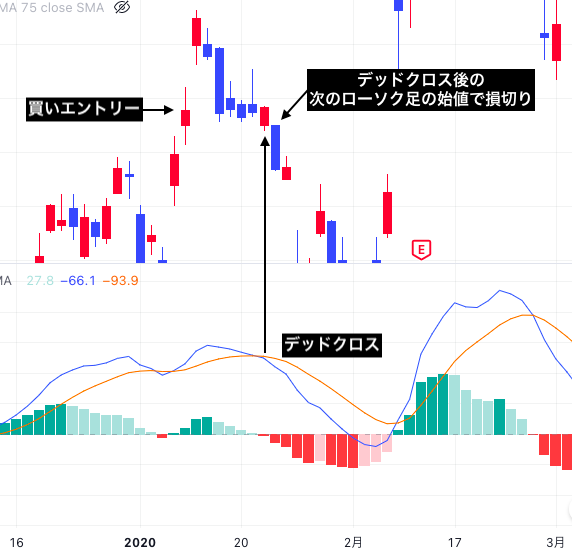

オシレーター指標のMACDの場合ではデッドクロスをしたら次のローソク足の始値で損切りする方法があります。

まだまだ他にもインジケーターを使って損切りのタイミングを決める方法はありますが、紹介した例でのやり方を検証してみると優位性のある方法にできます。

これらの注意点としては大きく損失してしまう可能性があるので、検証して納得がいかなければ最大損失額の条件を追加してみるといいでしょう。

まとめ

損切りするタイミングの決め方として5つ解説しました。

[su_list icon=”icon: check-circle” icon_color=”#00ed0e”]

- パーセント比率で決めて損切りする

- 直近安値で損切りする

- 時間で損切りする

- 前回ローソク足の安値を割ったら損切り

- インジケーターの特定条件で損切りする

損切りは必ず行える方法を使うことが重要ですから、現在損切りの方法で迷っている、納得がいかない、自分に合っていないと思っていた方は5つの方法をそれぞれ検証してみて損切りがしやすい相性の良い方法で実際にトレードしてみるといいでしょう。